2009年09月06日

リリースされてしばらく経ちますが、これだけよく作り込まれたアプリもなかなかないなぁと思いました。このアプリ、普通になんとなくやるだけではわからないほどの細かいこだわりがあります。レビューお待たせ致しました。

私は小さい頃からゲームが好きでした。ビデオゲームがゲームセンターに出た当初、家で何かすると言ってもせいぜいボードゲーム(人生ゲームとか)くらいで、小学校後半になってようやく登場してきたのがLSIゲームです。確かクレイジークライミングというクレイジークライマーのパクりのようなLSIゲームを持っていてずっとやってたような。最後は分解して壊してしまいましたがw あとはLSIベースボールとか。パックマンもありましたねぇ。

この時期の懐かしい思い出がある私にとっては実に感慨深い作りになっている。それがiPhoneアプリ「BQLSI STAR LASER」です。

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=324658532&mt=8

【App Store】

(続きは折り込みます。)

私は小さい頃からゲームが好きでした。ビデオゲームがゲームセンターに出た当初、家で何かすると言ってもせいぜいボードゲーム(人生ゲームとか)くらいで、小学校後半になってようやく登場してきたのがLSIゲームです。確かクレイジークライミングというクレイジークライマーのパクりのようなLSIゲームを持っていてずっとやってたような。最後は分解して壊してしまいましたがw あとはLSIベースボールとか。パックマンもありましたねぇ。

この時期の懐かしい思い出がある私にとっては実に感慨深い作りになっている。それがiPhoneアプリ「BQLSI STAR LASER」です。

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=324658532&mt=8

【App Store】

(続きは折り込みます。)

このゲームの制作者のこだわりはつい先日ファミ通.comのインタビューにてかなり詳しくお話されていましたので、そちらも併せてご覧頂ければと。

ゲーム音楽作曲家の佐野信義氏、光田康典氏がヘンな要素満載のLSIゲーム風iPhoneアプリを開発——開発裏話ロングインタビュー!

http://www.famitsu.com/game/news/1227002_1124.html

【ファミ通.com】

もうほとんど語り尽くされた感もあります。だって作者さんが言ってるんだもん!というわけで、私は私で勝手にこのゲームをやりながら懐かしんでみようと思います。では早速起動。

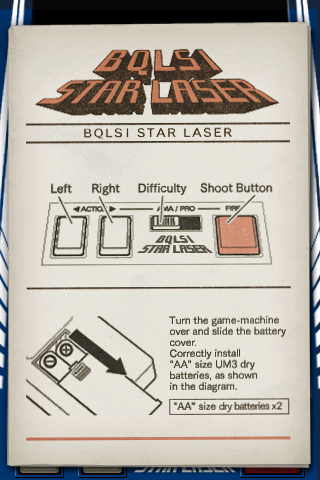

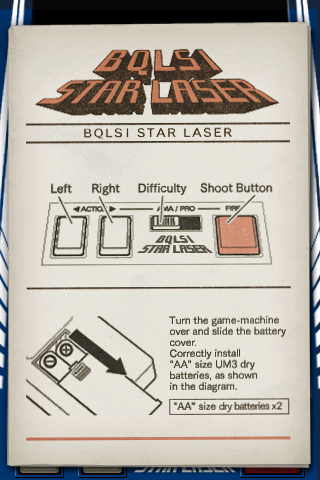

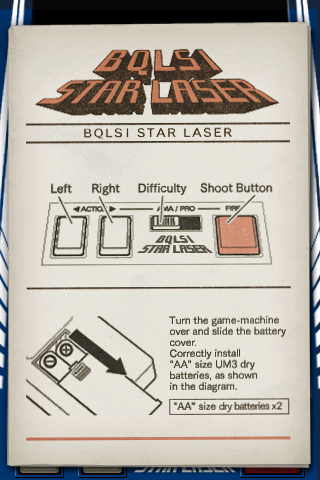

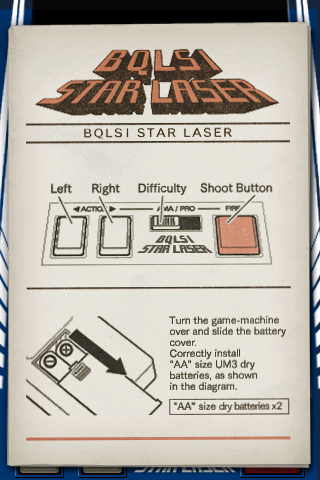

起動直後の画面。インストカード風なところからいきなりきました。操作方法、電池の交換方法などが書かれています。インストカードはゲーセンではなつかしいのですが、当時のLSIゲームの説明書は紙切れ一枚だった記憶があります。このあたりは高級感あふれてますね。

まず最初に電池を入れないとゲームはできません。なんだこの演出はと思ってしまってはそこまでです。ここで「なつかすー!!」と騒がなければなりません。ここでの電池ケースの開閉音などもかなりこだわっているとの事です。確かにあの「カシャ」っていう微妙な音が懐かしく感じられますね。

よくあったのが電池蓋を速攻どこかになくしてしまうか割ってしまっていた思い出がw そして、電池別売りということを忘れていて、せっかく家に帰ってやろうとしても電池がなくて遊べなかったり。その当時はコンビニなんて便利なお店もないので翌日まで我慢だったのです。

ちなみにこのゲーム、本当に電池を消耗するのです。せっかくハイスコアが出そうな勢いで進めていても電池が切れたら無情にも全部が台無しです。それに涙した事もあったかもしれません。大袈裟ではなく本当の話だと思いますw そんなあなたのためにもなんと「アルカリ電池」も用意されているではありませんか!こういうのが嬉しいw しかも、アルカリとマンガン電池の併用も子供のころは平気でやっていましたが、それもできたりします!良い子はやっちゃダメだよ!うっはー、なつかしすぎる。。

ここはメイン画面なので大きくSSを貼っておきましょう。文面で伝えきれず申し訳ないんですが、下の操作ボタンの押した感じ(音)が非常に感じがよいんです。ボタンを押すとちゃんとカチカチ音がなるのがたまりませんね。また、メイン画面でもある、パネルなんですが、薄くバックに見えてる感じが凄くよく再現されていると思います。よく見ると最上段なんて、ボスっぽいものが最初から見えているというw

ゲームのルールは簡単で、自機(一番下)を左右に移動させつつ、右ボタンのショットで敵を殲滅させつつ、敵弾、壁を避けてボスをやっつけるというものです。なんともわかりやすいですね。ゲームレベルは2つあって、AMAとPROが用意されています。このあたりも当時のLSIゲームでは2つのモードがあって、プロとアマだったんですよね。その切り替えスイッチも当時のものにそっくりでやられたって感じでした。

まずゲームスタートしますと、ザコが現われます。最初は1体ずつ、しばらくすると2体。もうちょっと進むと大量に出てきます。シューティングの3段論法ですね(笑)

現在のゲームはフレームレートが非常に高くて敵も自分も自由に動いている感じに表現されているんですが、あの当時は自分は割と高速に移動できて、敵は将棋の駒のような動きをします。一定時間で画面の点滅と共に移動する敵を見て、あの当時のゲームってこうだったよなぁと懐かしく思いました。逆に自分が弾撃ってるのにひょいひょい避けられているような感覚すら慣れないうちは出てくるかもしれません。このあたりが難しく感じられるかもしれません。

コツとしては、敵が今いるX座標に自機を併せておいて次の敵の移動に瞬時に併せて先読みでFireを押すって感じですかね?こんな感じでザコラッシュをしのぎます。

ファミ通インタビューを読んで驚いたのがスコアシステムにもこだわりがあるようで、ザコに接近すればするほど撃破時の得点が高いシステムのようです。これは熱い!

ザコラッシュを抜けますと、つぎのシーンはインベーダーステージ(勝手に命名w)です。

一旦スクロールが止まり、目の前に壁が登場します。これはこちらのFIREも敵の弾も通さないので、ここに隠れながら敵を殲滅します。インベーダーのように下まで敵が攻め込んでくる事はありません。おちついて処理しましょう。殲滅直後から再びスクロールが始まりますので、そのときに壁に押しつぶされないように。

ここからはキューブ地帯。先程の壁が上から画面を跳ねながらこちらに迫ってきます。画面中央でじっくり弾道を見ていれば問題ないかと思われます。焦ると死ねます。残像が美しいんですよ、これが。

ここを突破するとサイドから護衛機が2機追加されます。いわゆるパワーアップですね。この護衛機は壁に当たると一発で消滅しますが、敵弾には何発かの耐久力があります。自機のFIREに合わせてちょっと遅れて同じ威力の弾を撃ってくれるのでかなり強くなれます。

そして後半は壁+ザコ地帯。

最初のうちは破壊できる壁ばかりが出てくるのですが、そのうち壊せなくなります。なんでも255発打ち込んだら壊せるとか。おまえはバキュラかよwwwとこれまたノスタルジックな気持ちになれるわけです。通路のような地形をつぶされずにうまく抜けながらザコを処理していきます。このあたりの避ける感覚などは楽しいですね。そして最後のせまい通路で強制的に護衛機とはさよならとなります。

ここからシャッター地帯です。画面の左右から壁が迫ってきます。抜けられる場所はひとつだけありますので、落ち着いて操作してシャッターをくぐり抜けましょう。ここが個人的には一番難しいところかなぁと思います。何気にザコラッシュが一番難しいんですけどね。

そしてついにボス!壁とザコのコンビネーション攻撃をくぐり抜けながらボスの3つのコアを破壊すればミッションコンプリートです。

撃破!やった!!

そして最後はスコア登録なんですが、実はこの画面、恐らく説明書添付のスコアカードを意識してるのではないかと。当時のLSIゲームはバックアップ機能など当然ついていなかったわけで、そのスコア表に記入して友達とハイスコアを争っていた記憶が蘇ってきました!ここまで再現してくれるなんて本当に感動ですね。

単純な操作性、数少ない敵の種類、地味なパワーアップ。どれを取っても今のシューティングゲームには見劣りします。ですが、シューティングの醍醐味であるスリル感は負けていません。ステージによる変化もこの制限された中では非常にうまく表現されているのではないでしょうか?そして何より特筆すべきはサウンドです。ボタンを押した音も再現しながら、ゲーム内のスクロール音、各種エフェクトも同時に電子音ぽく鳴らしてくれます。ファンファーレなんかは感動ものですね。そりゃそうだ、鉄拳サウンド担当の佐野信義氏とクロノトリガーの光田康典氏のタッグで作られたゲームなんですから!こんな大物クリエイターが遊び心を発揮するとこんな素晴らしいアプリができちゃうってことなんですね。

制作者の遊び心がふんだんに取り入れられたこのゲーム。楽しめる世代は限られているのかもしれません。しかし、LSIゲームをあたかも本当にやっているかのような気分にさせてくれ、昔を思い出させてくれるというゲーム以上の何かを感じる事ができました。

バージョンアップも「ボタンが汚れる」とか爆笑の内容だったりと、これからも楽しみなこのアプリ。こういうゲームを通して開発者の意図を読みながらニヤけるってすごく面白いと思いましたです。

「洒落のわかる大人のシューティング」ということで締めたいと思います。

[おまけ]

最後にせっかくなのでLSIゲームなどで検索してみると出るわ出るわ。懐かしい写真がザックザク。というわけで、私が持っていたLSIゲームで一番はまっていたクレイジークライミングの写真を貼っておきます。

まさにこんなやつ。いやあ、こんな系統の画像ばかり見てたら思わず時間が過ぎてしまっていました!これもBQLSI効果と言ったところでしょうか?

ゲーム音楽作曲家の佐野信義氏、光田康典氏がヘンな要素満載のLSIゲーム風iPhoneアプリを開発——開発裏話ロングインタビュー!

http://www.famitsu.com/game/news/1227002_1124.html

【ファミ通.com】

もうほとんど語り尽くされた感もあります。だって作者さんが言ってるんだもん!というわけで、私は私で勝手にこのゲームをやりながら懐かしんでみようと思います。では早速起動。

起動直後の画面。インストカード風なところからいきなりきました。操作方法、電池の交換方法などが書かれています。インストカードはゲーセンではなつかしいのですが、当時のLSIゲームの説明書は紙切れ一枚だった記憶があります。このあたりは高級感あふれてますね。

まず最初に電池を入れないとゲームはできません。なんだこの演出はと思ってしまってはそこまでです。ここで「なつかすー!!」と騒がなければなりません。ここでの電池ケースの開閉音などもかなりこだわっているとの事です。確かにあの「カシャ」っていう微妙な音が懐かしく感じられますね。

よくあったのが電池蓋を速攻どこかになくしてしまうか割ってしまっていた思い出がw そして、電池別売りということを忘れていて、せっかく家に帰ってやろうとしても電池がなくて遊べなかったり。その当時はコンビニなんて便利なお店もないので翌日まで我慢だったのです。

ちなみにこのゲーム、本当に電池を消耗するのです。せっかくハイスコアが出そうな勢いで進めていても電池が切れたら無情にも全部が台無しです。それに涙した事もあったかもしれません。大袈裟ではなく本当の話だと思いますw そんなあなたのためにもなんと「アルカリ電池」も用意されているではありませんか!こういうのが嬉しいw しかも、アルカリとマンガン電池の併用も子供のころは平気でやっていましたが、それもできたりします!良い子はやっちゃダメだよ!うっはー、なつかしすぎる。。

ここはメイン画面なので大きくSSを貼っておきましょう。文面で伝えきれず申し訳ないんですが、下の操作ボタンの押した感じ(音)が非常に感じがよいんです。ボタンを押すとちゃんとカチカチ音がなるのがたまりませんね。また、メイン画面でもある、パネルなんですが、薄くバックに見えてる感じが凄くよく再現されていると思います。よく見ると最上段なんて、ボスっぽいものが最初から見えているというw

ゲームのルールは簡単で、自機(一番下)を左右に移動させつつ、右ボタンのショットで敵を殲滅させつつ、敵弾、壁を避けてボスをやっつけるというものです。なんともわかりやすいですね。ゲームレベルは2つあって、AMAとPROが用意されています。このあたりも当時のLSIゲームでは2つのモードがあって、プロとアマだったんですよね。その切り替えスイッチも当時のものにそっくりでやられたって感じでした。

まずゲームスタートしますと、ザコが現われます。最初は1体ずつ、しばらくすると2体。もうちょっと進むと大量に出てきます。シューティングの3段論法ですね(笑)

現在のゲームはフレームレートが非常に高くて敵も自分も自由に動いている感じに表現されているんですが、あの当時は自分は割と高速に移動できて、敵は将棋の駒のような動きをします。一定時間で画面の点滅と共に移動する敵を見て、あの当時のゲームってこうだったよなぁと懐かしく思いました。逆に自分が弾撃ってるのにひょいひょい避けられているような感覚すら慣れないうちは出てくるかもしれません。このあたりが難しく感じられるかもしれません。

コツとしては、敵が今いるX座標に自機を併せておいて次の敵の移動に瞬時に併せて先読みでFireを押すって感じですかね?こんな感じでザコラッシュをしのぎます。

ファミ通インタビューを読んで驚いたのがスコアシステムにもこだわりがあるようで、ザコに接近すればするほど撃破時の得点が高いシステムのようです。これは熱い!

ザコラッシュを抜けますと、つぎのシーンはインベーダーステージ(勝手に命名w)です。

一旦スクロールが止まり、目の前に壁が登場します。これはこちらのFIREも敵の弾も通さないので、ここに隠れながら敵を殲滅します。インベーダーのように下まで敵が攻め込んでくる事はありません。おちついて処理しましょう。殲滅直後から再びスクロールが始まりますので、そのときに壁に押しつぶされないように。

ここからはキューブ地帯。先程の壁が上から画面を跳ねながらこちらに迫ってきます。画面中央でじっくり弾道を見ていれば問題ないかと思われます。焦ると死ねます。残像が美しいんですよ、これが。

ここを突破するとサイドから護衛機が2機追加されます。いわゆるパワーアップですね。この護衛機は壁に当たると一発で消滅しますが、敵弾には何発かの耐久力があります。自機のFIREに合わせてちょっと遅れて同じ威力の弾を撃ってくれるのでかなり強くなれます。

そして後半は壁+ザコ地帯。

最初のうちは破壊できる壁ばかりが出てくるのですが、そのうち壊せなくなります。なんでも255発打ち込んだら壊せるとか。おまえはバキュラかよwwwとこれまたノスタルジックな気持ちになれるわけです。通路のような地形をつぶされずにうまく抜けながらザコを処理していきます。このあたりの避ける感覚などは楽しいですね。そして最後のせまい通路で強制的に護衛機とはさよならとなります。

ここからシャッター地帯です。画面の左右から壁が迫ってきます。抜けられる場所はひとつだけありますので、落ち着いて操作してシャッターをくぐり抜けましょう。ここが個人的には一番難しいところかなぁと思います。何気にザコラッシュが一番難しいんですけどね。

そしてついにボス!壁とザコのコンビネーション攻撃をくぐり抜けながらボスの3つのコアを破壊すればミッションコンプリートです。

撃破!やった!!

そして最後はスコア登録なんですが、実はこの画面、恐らく説明書添付のスコアカードを意識してるのではないかと。当時のLSIゲームはバックアップ機能など当然ついていなかったわけで、そのスコア表に記入して友達とハイスコアを争っていた記憶が蘇ってきました!ここまで再現してくれるなんて本当に感動ですね。

単純な操作性、数少ない敵の種類、地味なパワーアップ。どれを取っても今のシューティングゲームには見劣りします。ですが、シューティングの醍醐味であるスリル感は負けていません。ステージによる変化もこの制限された中では非常にうまく表現されているのではないでしょうか?そして何より特筆すべきはサウンドです。ボタンを押した音も再現しながら、ゲーム内のスクロール音、各種エフェクトも同時に電子音ぽく鳴らしてくれます。ファンファーレなんかは感動ものですね。そりゃそうだ、鉄拳サウンド担当の佐野信義氏とクロノトリガーの光田康典氏のタッグで作られたゲームなんですから!こんな大物クリエイターが遊び心を発揮するとこんな素晴らしいアプリができちゃうってことなんですね。

制作者の遊び心がふんだんに取り入れられたこのゲーム。楽しめる世代は限られているのかもしれません。しかし、LSIゲームをあたかも本当にやっているかのような気分にさせてくれ、昔を思い出させてくれるというゲーム以上の何かを感じる事ができました。

バージョンアップも「ボタンが汚れる」とか爆笑の内容だったりと、これからも楽しみなこのアプリ。こういうゲームを通して開発者の意図を読みながらニヤけるってすごく面白いと思いましたです。

「洒落のわかる大人のシューティング」ということで締めたいと思います。

[おまけ]

最後にせっかくなのでLSIゲームなどで検索してみると出るわ出るわ。懐かしい写真がザックザク。というわけで、私が持っていたLSIゲームで一番はまっていたクレイジークライミングの写真を貼っておきます。

まさにこんなやつ。いやあ、こんな系統の画像ばかり見てたら思わず時間が過ぎてしまっていました!これもBQLSI効果と言ったところでしょうか?

この記事へのコメント

クレージークライミング!!!

オイラも持ってました!!

あとはフリスキートムとかドラキュラハウスとかとか!

懐かしい〜!o(^▽^)o

オイラも持ってました!!

あとはフリスキートムとかドラキュラハウスとかとか!

懐かしい〜!o(^▽^)o

Posted by kobukuro at 2009年09月06日 20:51

地域ブログサイト

地域ブログサイト

![[iPhone] 4月の人気エントリー [iPhone] 4月の人気エントリー](http://img01.tenkomori.tv/usr/donpyxxx/2009-03-10-002556-s.png)

![[iPhone] PhotoMailerバージョンアップで! [iPhone] PhotoMailerバージョンアップで!](http://img01.tenkomori.tv/usr/donpyxxx/photo-1_4-s.jpg)

![[iPhone] 純正Skype来ました! [iPhone] 純正Skype来ました!](http://img01.tenkomori.tv/usr/donpyxxx/2009-03-31-004758-s.png)